教会在大流行期间展现创造力

放在一边,但在一起:教会在大流行期间展现创造力

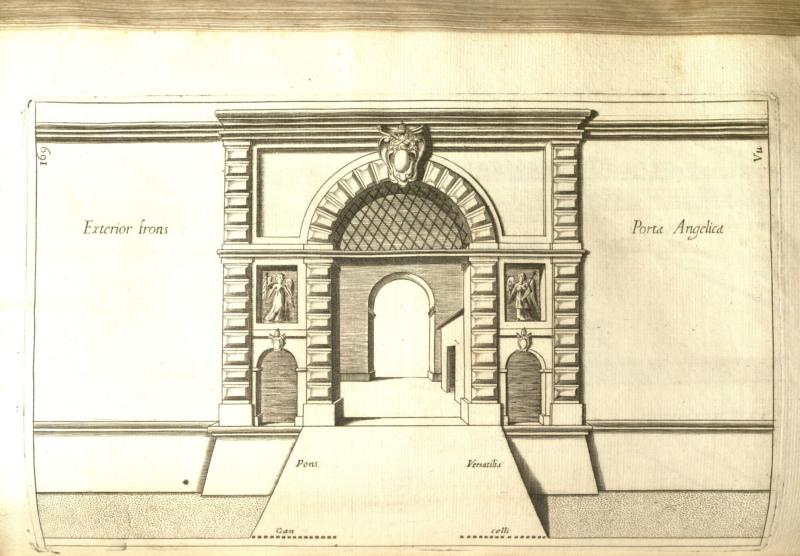

当归门(Porta Angelica)是梵蒂冈附近的一扇门,于1888年被拆除,在1684年的吉罗拉莫·加斯塔尔迪枢机手册中描述了应对鼠疫的指南。 红衣主教的指导方针基于他在1656年瘟疫中的经验,当时亚历山大七世教皇委托他管理罗马的lazaros,在那里人们被隔离,隔离和恢复。 (图片来源:CNS照片/耶鲁大学法学院莉莲·高德曼法律图书馆提供的珍本图书集)。

罗马-天主教会接受了禁止集体礼拜的禁令并遵循其他痛苦的限制COVID-19,反映了其长期以来的信念,即信仰,服务和科学不会相互冲突。

教堂在大流行期间有数百年的“不做”经验-远非对手,它通常在支持公共卫生措施方面走在前列,当时被认为是最有效的遏制公共卫生措施。感染。

最重要的隔离公共卫生指南系列之一是枢机主教Girolamo Gastaldi于1684年出版。

加拿大历史学家,专门研究罗马社会历史的安东尼·马赞拉赫蒂(Anthony Majanlahti)写道,这本近1.000页的作品集已经成为“应对鼠疫的主要手册”。

“手册的建议在当今的罗马似乎很熟悉:保护门; 保持隔离 照顾你的人。 此外,从小酒馆到教堂的附近受欢迎的聚集场所,“他在19月XNUMX日的在线文章中写道:“罗马的疾病,信仰和康复历史。”

红衣主教的能力基于他在1656年瘟疫中的经验,当时教皇亚历山大七世委托他管理罗马的lazaros网络,那里的人们被隔离,隔离,隔离和恢复。

在1684年的吉罗拉莫·加斯塔尔迪枢机主教手册中,包含了应对鼠疫的指南,在罗马城墙外的圣保罗大教堂地图上可以看到标记为C和F的鼠疫大规模墓葬。 红衣主教的指导方针基于他在1656年瘟疫中的经验,当时亚历山大七世教皇委托他管理罗马的lazaros,在那里人们被隔离,隔离和恢复。 (图片来源:CNS照片/耶鲁大学法学院莉莲·高德曼法律图书馆提供的珍本图书集)。

严格的强制遏制系统是教皇卫生委员会批准的议定书的关键,教皇乌尔班八世于1630年建立该委员会,以防疫情发生时采取行动。

虽然在教皇国制定和执行规范比较容易,但是由于教堂和国家的权力是一体的,因此教堂和公共机构之间的“相互合作关系”通常是其他地方的规范,尽管两者Marco Rapetti Arrigoni说,零件并非总是同步或没有电压。

但是,无论教会领袖在什么情况下陷入瘟疫和大流行,许多人仍然找到方法,以创造力,勇气和关怀谨慎地遵循被认为可以保护自己和他人的做法。从传染病中,他告诉天主教新闻社。

为了强调当前对公众敬拜和圣餐管理的限制在教堂历史上如何具有众多先例,不应将其视为对宗教的阴谋袭击,Rapetti Arrigoni在breviarium.eu上以意大利语在线发布了一系列详细的历史记载。记录了教会对百年来疾病爆发的反应。

1656年枢机主教吉罗拉莫·加斯塔尔迪(Girrolamo Gastaldi)的手册中包含了1684年鼠疫流行时罗马Trastevere区的地图,其中包含应对鼠疫的指南。 左上方是犹太区。 红衣主教的指导方针基于他在1656年瘟疫中的经验,当时亚历山大七世教皇委托他管理罗马的lazaros,在那里人们被隔离,隔离和恢复。 (图片来源:CNS照片/耶鲁大学法学院莉莲·高德曼法律图书馆提供的珍本图书集)。

他告诉CNS,教区主教如何迅速采取当时被认为有效的措施,以阻止疾病的传播,并限制信徒的集会,并增加与社会的距离,卫生,消毒和通风。

他在五月初的一封电子邮件中回答说,教堂必须找到新的方式来管理圣餐并满足信徒的需要。

在1576-1577年的米兰瘟疫中,圣卡洛·博罗梅奥在十字路口修建了奉献的柱子和祭坛,使被隔离的居民能够在柱子顶上敬拜十字架,并从窗户参加感恩节庆祝活动。

圣人鼓励个人和家庭祈祷,并安排教堂的钟声在白天发出七次信号以进行共同祈祷,最好从开着的窗户大声念诵。

他指派了一些神父去某些街区。 当一个居民发出要和解的愿望的信号时,牧师将他的便携式皮凳放在pen悔者关门的外面,以听取供词。

纵观整个历史,一段时间以来一直使用各种工具来管理圣体圣事,同时又确保了与社会的距离,包括长钳或扁勺以及瘘管或类似吸管的管子,用于奉献葡萄酒或用于管理圣餐。小提琴。 用醋或烛光消毒部长的餐具和手指。

拉皮蒂·阿里戈尼(Rapetti Arrigoni)说,在1630年的佛罗伦萨,大主教科西莫·德·巴迪(Cosimo de'Bardi)下令牧师穿上打蜡的衣服-认为这将成为感染的屏障-在提供圣餐和粘贴时,在他们面前披一块布悔者与pen悔者之间的the悔室中的羊皮纸窗帘。

他还说,他的祖先之一,意大利卢卡(Lucca)的朱利奥·阿里格尼大主教(Giulio Arrigoni)施加了艰难的规则,这些规则在过去的1854年霍乱爆发时证明是有用的,除了探望病人,分发施舍和在任何可能的地方提供精神安慰。

他说,社区最大的错误是,在首次出现病例以及随后当局无所作为或反应不佳时,使疾病的严重程度最小化或计算错误。

他说,过快放松限制也有很大的风险,就像他在1630年遭受鼠疫袭击的托斯卡纳大公国一样。

公职人员争论了这么长时间,以至于“轻型”隔离区的计划直到1631年1629月才实施-在XNUMX年秋天看到最初的疾病迹象一年多之后。

在该计划中,许多人被免于检疫,特别是商人和其他专业人士,以防止强大的佛罗伦萨经济崩溃,而且包括旅舍和小酒馆在内的许多商业场所在三个月后可以恢复营业。他说。

拉佩蒂·阿里戈尼(Rapetti Arrigoni)说,“计划”又导致了该病的流行两年。

伯克利宗教,和平与世界中心的研究人员凯瑟琳·马歇尔(Katherine Marshall)表示,直到今天,天主教会和其他宗教仍在照顾受疾病影响的人和帮助终结流行病方面发挥着至关重要的作用。乔治敦大学事务和世界信仰发展对话执行董事。

他在29月19日举行的关于宗教和COVID大流行的作用的网络研讨会上说:“宗教领袖受到他们社区的信任,对于传播重要的卫生协议,纠正虚假信息,成为行为方式以及影响人们的行为至关重要”。 XNUMX日,由国际宗教与可持续发展伙伴关系赞助。

他说:“他们的角色可能被错误地表述为“反对科学的信念”,或“反对世俗的”当局的信念。 但是宗教领袖可以与政府和卫生专家建立伙伴关系,并帮助建立有效和协调的救灾和重建工作。