教會在大流行期間展現創造力

放在一邊但在一起:教會在大流行期間展示創造力

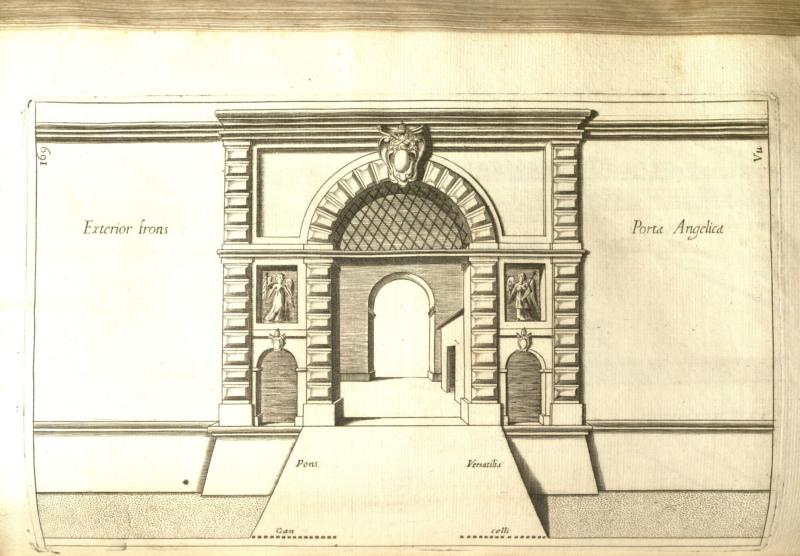

當歸門(Porta Angelica)是梵蒂岡附近的一扇門,於1888年被拆除,在1684年的吉羅拉莫·加斯塔爾迪樞機手冊中描述了應對鼠疫的準則。 紅衣主教的指導方針基於他在1656年瘟疫中的經歷,當時亞歷山大七世教皇委託他管理羅馬的lazaros,在那里人們被隔離,隔離和恢復。 (圖片來源:CNS照片/耶魯大學法學院莉蓮·高德曼法律圖書館提供的珍本圖書集)。

羅馬-天主教會接受了禁止公共禮拜的集會禁令,並遵循其他痛苦的限制COVID-19,反映了其長期以來的信念,即信仰,服務和科學不會相互衝突。

教會在大流行期間有過做事和不做事的經驗-遠非對手,它經常站在支持公共衛生措施的最前沿,當時被認為是最有效的遏制公共衛生措施。感染。

最重要的隔離公共衛生指南系列之一是樞機主教Girolamo Gastaldi於1684年發布。

加拿大歷史學家,專門研究羅馬社會歷史的安東尼·馬漢拉赫蒂(Anthony Majanlahti)寫道,這本近1.000頁的作品集已經成為“應對鼠疫的主要手冊”。

“手冊的建議在當今的羅馬似乎很熟悉:保護門; 保持隔離 照顧你的人。 此外,從小酒館到教堂,附近流行的聚集地點,“他在19月XNUMX日的在線文章中寫道,“羅馬的疾病,信仰和康復史”。

紅衣主教的能力基於他在1656年瘟疫中的經驗,當時羅馬教皇亞歷山大七世委託他管理羅馬的lazaros網絡,那裡的人們被隔離,隔離,隔離和康復。

在1684年主教吉羅拉莫·加斯塔爾迪(Gilrolamo Gastaldi)的手冊中,包含了應對鼠疫的指南,在羅馬城牆外的聖保羅大教堂地圖上可以看到標記為C和F的鼠疫大規模墓葬。 紅衣主教的指導方針基於他在1656年瘟疫中的經歷,當時亞歷山大七世教皇委託他管理羅馬的lazaros,在那里人們被隔離,隔離和恢復。 (圖片來源:CNS照片/耶魯大學法學院莉蓮·高德曼法律圖書館提供的珍本圖書集)。

嚴格的強制遏制系統是教皇衛生委員會批准的方案的關鍵,教皇烏爾班八世在1630年建立該方案,以防疫情發生時採取行動。

雖然在教皇國製定和執行規範比較容易,但是由於教堂和國家的權力是一體的,因此教堂和公共機構之間的“相互合作關係”通常是其他地方的規範,儘管兩者Marco Rapetti Arrigoni說,零件並非總是同步或沒有電壓。

但是,無論在瘟疫和大流行中教會領袖會面的環境如何,許多人仍然找到方法,以創造力,勇氣和關懷認真地遵循被認為可以保護自己和他人的做法。從傳染病中,他告訴天主教新聞社。

為了強調當前對公眾禮拜和聖禮管理的限制在教堂歷史上有許多先例,不應將其視為對宗教的陰謀襲擊,Rapetti Arrigoni在breviarium.eu上以意大利語在線發布了一系列詳細的歷史記載。記錄了教會對幾個世紀以來疾病暴發的反應。

在1656年的吉羅拉莫·加斯塔爾迪樞機主教手冊(其中包含應對鼠疫的指南)中,可以看到1684年鼠疫流行時羅馬的Trastevere區地圖。 左上方是猶太區。 紅衣主教的指導方針基於他在1656年瘟疫中的經歷,當時亞歷山大七世教皇委託他管理羅馬的lazaros,在那里人們被隔離,隔離和恢復。 (圖片來源:CNS照片/耶魯大學法學院莉蓮·高德曼法律圖書館提供的珍本圖書集)。

他告訴CNS,教區主教如何迅速採取當時被認為有效的措施,以阻止疾病的傳播,並限制信徒的集會,並增加與社會的距離,衛生,消毒和通風。

他在五月初的一封電子郵件中回答說,教堂必須找到新的方式來管理聖餐並滿足信徒的需要。

在米蘭(1576-1577)的瘟疫中,聖卡洛·波羅密歐(San Carlo Borromeo)在十字路口修建了奉獻的柱子和祭壇,使被隔離的居民能夠在柱子頂上敬拜十字架,並從窗戶參加感恩節慶祝活動。

聖人鼓勵個人和家庭祈禱,並確保教堂的鐘聲在白天發出XNUMX次信號以進行共同祈禱,最好從開著的窗戶大聲念誦。

他指派了一些神父去某些街區。 當一個居民發出要和解的願望的信號時,牧師將他的便攜式皮凳放在pen悔者關門的外面,以聽取供詞。

縱觀整個歷史,一段時間以來一直使用各種工具來管理聖體聖事,同時又確保了與社會的距離,其中包括長鉗或扁勺以及瘻管或類似吸管的管子,用於奉獻葡萄酒或用於管理聖餐。小提琴。 用醋或燭光消毒部長的器皿和手指。

拉皮蒂·阿里戈尼(Rapetti Arrigoni)於1630年在佛羅倫薩說,大主教科西莫·德·巴迪(Cosimo de'Bardi)下令祭司穿上蠟光的衣服-認為這會成為感染的屏障-在提供聖餐和粘貼時,請在衣服前披一塊悔者與pen悔者之間的the悔室中的羊皮紙窗簾。

他還說,他的祖先之一,意大利盧卡(Lucca)的朱利奧·阿里貢尼大主教(Giulio Arrigoni)施加了艱難的規則,這些規則在過去的1854年霍亂爆發時被證明是有用的,除了探望病人,分發施捨和在任何可能的地方提供精神安慰。

他說,社區最大的錯誤是,在首次出現病例以及隨後當局無所作為或反應不佳時,最小化或錯誤地計算了疾病的嚴重程度。

他說,過快放鬆限制也有很大的風險,就像他在1630年遭受鼠疫襲擊的托斯卡納大公國一樣。

公職人員爭論了這麼長時間,以至於“輕型”檢疫計劃直到1631年1629月才實施-在XNUMX年秋天看到最初的疾病跡像一年多之後。

在該計劃中,許多人被免於檢疫,特別是商人和其他專業人士,以防止強大的佛羅倫薩經濟崩潰,並且三個月後允許旅館和小酒館等許多商業場所恢復營業。他說。

拉佩蒂·阿里戈尼(Rapetti Arrigoni)說,“計劃”又導致了該病的流行兩年。

伯克利宗教,和平與世界中心的研究人員凱瑟琳·馬歇爾(Katherine Marshall)說,迄今為止,天主教會和其他宗教在照顧受疾病影響的人和幫助消除流行病方面發揮著至關重要的作用。喬治敦大學事務和世界信仰發展對話執行董事。

他在29月19日舉行的關於宗教和COVID大流行的作用的網絡研討會上說,宗教領袖受到他們社區的信任,在傳播重要的衛生協議,糾正虛假信息,成為行為方式以及影響人們的行為方面發揮了作用。 XNUMX日,由國際宗教與可持續發展夥伴關係贊助。

他說:“他們的角色可能被錯誤地表述為“反對科學的信仰”,或“反對世俗的”當局的信念。 但是宗教領袖可以與政府和衛生專家建立夥伴關係,並為救濟和重建做出有效而協調的努力。